Grupo ABU está construyendo una de las promociones más anheladas en la capital hispalense junto al puente de San Bernardo, un enclave con historia desde el siglo I d.C.

Una vez terminados los trabajos de arqueología, Florentino Pozo y Rosa Gil, responsables de la excavación, exponen el relato histórico-arqueológico de la parcela sobre la que se está construyendo Residencial en Artillería

El enclave ubicado entre la calle José María Moreno Galván, el puente de San Bernardo y la calle Jiménez Aranda lleva un tiempo acaparando todas las miradas en Sevilla. Y es que, tras muchos años en barbecho, Grupo ABU anunció en 2022 que adquiría la parcela de las antiguas naves militares de Santa Bárbara para construir más de 300 viviendas. La falta de obra nueva en el barrio en el que se levantará Residencial en Artillería, y la fantástica ubicación con respecto al Centro de Sevilla, hacen que este sea uno de los proyectos más deseados de la ciudad. No obstante, no es el único motivo por el que es llamativo este enclave. Y es que, terminada la fase de arqueología previa a la construcción del complejo, los estudios llevados a cabo en el proceso de excavación han demostrado que este lugar tuvo un pasado muy interesante que se remonta a la época romana.

Como dato muy importante y vertebrador de todo lo que acontece en esta zona, hay que tener en cuenta que en el límite de la calle José Moreno Galván se sitúa el Tagarete, un arroyo histórico que se va ocultando y abovedando desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. El último tramo que se oculta es, concretamente, el que linda con la parcela de la primera fase que ha comenzado a construirse. Actualmente ya no está a la vista de los transeúntes, pero nuestros abuelos sí han vivido y reconocido el Tagarete. De hecho, la arboleda que linda con Moreno Galván ha bebido de este arroyo desde siempre; hoy en día es un colector de aguas residuales.

Sevilla es muy llana, pero desde época medieval se acumulaban montículos en toda la periferia de la ciudad amurallada, como resultado de vertidos urbanos. Este es el caso del solar en el que nos encontramos, denominado en algunos textos y planos modernos como “Monterrey”, lindero con la margen izquierda del Tagarete. Estas elevaciones nacen del acopio de la basura y los escombros a las afueras de lo que era la urbe. Los desperdicios eran traídos en carretas de burros o bueyes a esta zona, que entonces era el exterior. En el lugar que estudiamos había una de esas colinas e históricamente se le ha llamaba ‘Monterrey’.

“Esa acumulación está documentada arqueológicamente, se ha ido analizando estrato a estrato y se ha comprobado lo que se preveía que se iba a encontrar: por un lado, como niveles más recientes coronando el montículo, la acumulación de los desechos de la producción fabril de artillería. En concreto, se han encontrado cuatro metros de relleno, cenizas, escoria, carbones, piezas de desecho y vacíe de lo que la producción industrial iba generando durante los siglos XVI y XVII”, indica el equipo de arqueología. Bajo estos rellenos contemporáneos existen rellenos de desechos constructivos y orgánicos de la Sevilla de los siglos XV al XVII.

Los especialistas en contar qué sucedió en el pasado observando lo que tenemos bajo nuestros pies, explican de manera muy didáctica “las capas” que han ido encontrando y la época a la que pertenecen. “Recapitulando: seis metros de rellenos modernos y contemporáneos de carácter industrial de los siglos XV al XX; inmediatamente debajo de estos rellenos, que llamaríamos ‘modernos’, nos topamos con un gran nivel de limos de inundación. Lo que demuestra que en esta zona se produjo un colapso de los terrenos, fueron inundados y se generó una sedimentación bastante importante, de unos 60 o 70 centímetros. Eso lo encontramos en toda la parcela y ha servido para sellar u ocultar la mayoría de los restos anteriores durante muchos siglos”.

Al hablar de los “restos constructivos” que había bajo el limo, se indica que se trataban de restos de la época romana, concretamente del siglo I d.C.. Es decir, el colapso y la inundación de la zona provocó que se parase el tiempo y, por ello, desde la época romana hasta siglo XVI apenas haya huella humana en la parcela. Era una zona de laguna y fango y sólo se han encontrado restos de un algunos pozos pequeños islámicos del siglo XI.

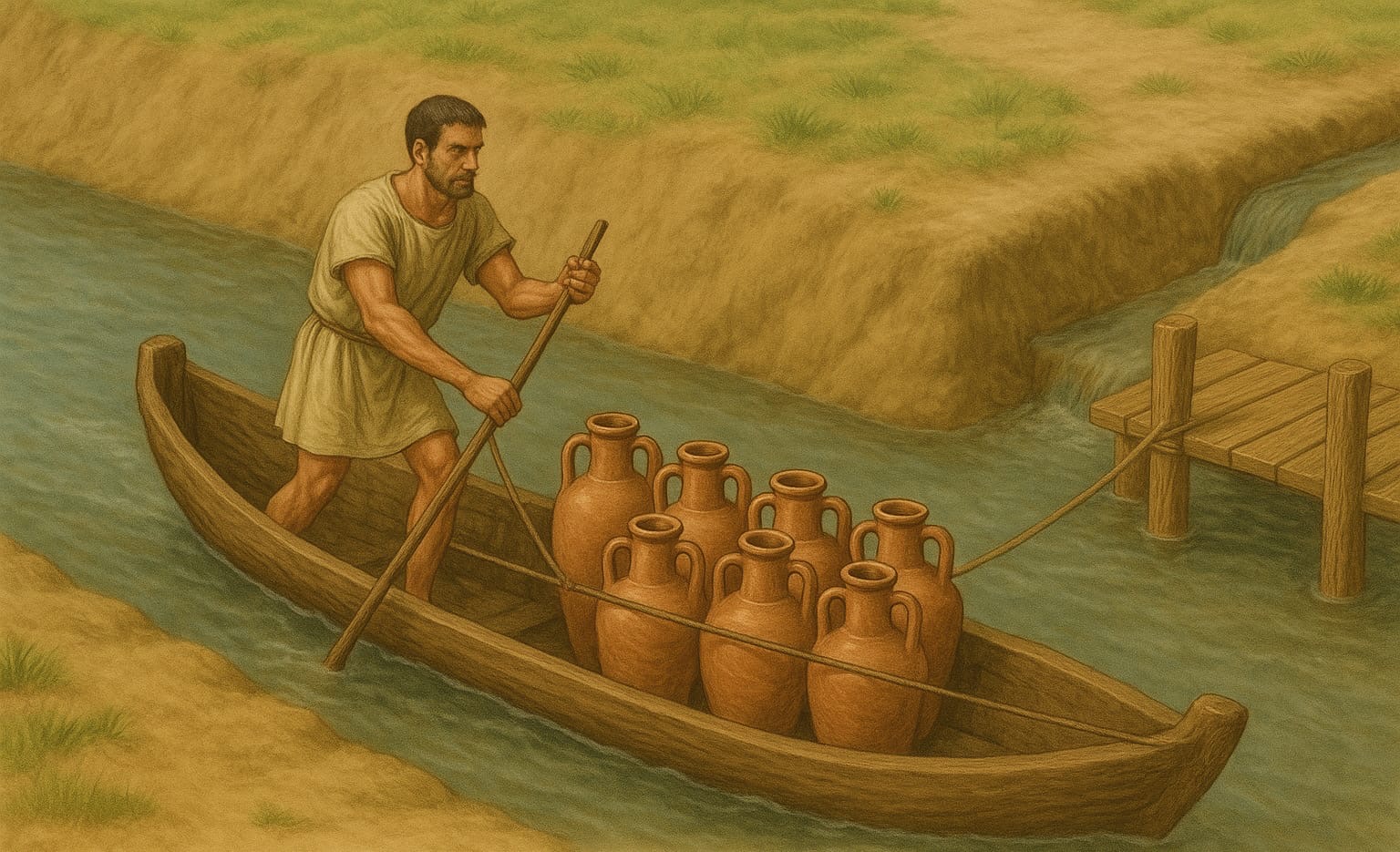

En las conclusiones extraídas de la excavación arqueológica, subyacen dos fases importantes que nos ayudan a comprender la zona desde el punto de vista morfológico e histórico. Una de ellas, la relación de Roma con Sevilla. Híspalis fue muy importante y clave estratégicamente para el comercio romano en la Península Ibérica por ser puerto: “Sevilla está en el peor sitio construida, por lo insalubree inundable, pero en un enclave muy adecuado para el trasporte, por eso ha tenido éxito”, asevera Pozo. “En época romana era casi cabecera del mar, por el Lacus Ligustinus y, por lo tanto, entraban embarcaciones de gran calado para transportar lo que Roma quería: aceite, vino, salazones, garum…”.

De Sevilla a Roma

Algo muy curioso que adelanta Pozo, es que estos productos de alto consumo se trasportaban en ánforas, y cuando llegaban a Roma estas se extraía y se tiraban los recipientes; por lo que se llegó a formar un monte llamado ‘Monte Testaccio’ o ‘Monte dei Cocci’, “una colina artificial construida entre los siglos I y III d. C. con ánforas de la bética, la mayoría de carácter oleario”.

Como ya se ha dicho, Sevilla tenía un puerto enorme, en la misma desembocadura del río Betis, por el que remontaban y bajaban mercancías hacia y desde el interior de la provincia de la Bética. Debido al remanso de amplias zonas de lagunas pantanosas, era muy sencillo acceder y trasladarse de un lado a otro mediante barcazas de poco calado. El puerto imperial era una zona muy amplia que hoy en día estaría ubicada en la avenida de la Constitución y Puerta de Jerez, y llegaría hasta donde se encuentra el Hotel Alfonso XIII, incluso se tiene constancia de que anteriormente ocupaba hasta la zona de la Encarnación.

En el solar en el que se levantará Residencial en Artillería, hay vestigios de ese comercio de ánforas. Se ha podido documentar arqueológicamente el esfuerzo que hicieron los romanos, a base de buena ingeniería y arquitectura, para llevar a cabo un proceso de desecado de una zona pantanosa e inundable y trazarla con canales artificiales navegables que estarían en conexión con el puerto, sobre los que se transportaban en barcazas las ánforas repletas de productos como el garum, vino o aceite. Y de Sevilla, a Roma.

Se ha documentado un sistema de canales principal y secundarios que formarían una bien diseñada red de transporte fluvial. El canal principal hallado es bastante amplio, con casi cinco metros de ancho y un calado que se calcula que puede tener hasta tres metros. En la excavación se ha comprobado que tenía su propio embarcadero y su pantalán. Además, se ha localizado un sistema de postes de madera para soportar las tablas del pantalán que se empleaba para el trasiego de mercancías en las barcazas denominadas ‘scaphas’, donde estarían los trabajadores llenando las barcazas de los distintos elementos que había que transportar al puerto.

Lo más visible de ese embarcadero romano es la acumulación de ánforas de desperdicio, que al romperse quedaban inservibles para el transporte, pero sí servían para sujetar la madera del embarcadero como apeo para fortalecer la estructura. Hay que tener en cuenta que la madera con la que se construyen los embarcaderos se pudría fácilmente, y de este modo pervivía más el embarcadero. Tal y como se ve en las imágenes parece que han sido colocadas hace dos días, pero son del siglo I. Muchas de ellas son de salazones y contenedoras de arrope de vino, un conservante muy común en el mundo romano. En muchos casos provienen de alfares de la bahía de Cádiz.

Llegado un momento, y poco después de su construcción a mediados del siglo I d. C., este sistema bien diseñador y con bastante inversión y estudiado, colapsa. Los canales sufren inundaciones periódicas y, seguramente, alguna traumática que lo colmatan y lo cubren de cieno, dejándolo inservible. Por ello, se reduce el calado para las barcazas y lo rellenan con tierra de mejora traídas de otro lugar, con cascotes, con escombros… De este modo consiguieron cegarlo y habilitar la zona para otro. Se constata que prepararon el terreno para instalar un cementerio a finales del siglo I d. C. Todo el entorno es rellenado, al menos 35 o 40 centímetros, de tierra y esa extensión llegaría hasta La Florida y la calle Luis Montoto. Según apunta Florentino, hay constancia de excavaciones en aquella zona de un expediente similar a este, pero en la Vía Augusta, que era una de las vías principales de entrada a la ciudad.

Para evitar nuevos encharcamientos en la zona se crea un colector de agua subterráneo, un acueducto de obra, con ladrillos y bóvedas para conducir agua. También se construye un sistema de riego y una serie de piletas de agua que posiblemente sean para riego o tratar determinados productos.

Esa nueva inversión y rediseño del territorio, en poco tiempo nuevamente colapsa, pues una gran inundación cubre de limos el cementerio. Sobre los restos romanos se han encontrado 60 o 70 centímetros de limos, lo que demuestra que, durante muchos siglos se paró el tiempo en este enclave. Por ello, fueron pocos los enterramientos e incineraciones que se hicieron en esta zona. Hay restos de un edificio que se construyó sobre el canal que posiblemente fuera un columbario, pero de ese recinto solo se conserva la cimentación. Del acueducto abovedado tampoco quedan más restos de su basamento de tégulas, al igual que no se conservan los brocales de las piletas del sistema de riego y salazones, porque fueron expoliadas en el siglo XVI.

Estos expolios posteriores hay que entender que son lógicos, aunque hayan borrado la huella romana. Los ladrillos romanos eran de tan buena calidad que en el momento que se evidenciaba un muro eran retirados para emplearlos en nuevas construcciones de la época. «Sevilla tiene siempre hambre de elementos constructivos porque no tiene cantera de piedra y es fácil expoliar las edificaciones antiguas arruinadas, que no tienen uso», asegura Pozo, así que, allá donde haya ruinas se aprovechaban. Entonces el concepto patrimonial no existía. Las élites formadas y cultas existían, pero se valoraban más las cuestiones prácticas que las patrimoniales. La implantación romana de esta zona ha sido muy vapuleada por las inundaciones y por el expolio de la Sevilla del siglo XVI y XVII.

Sobre Grupo ABU

Fiel a su compromiso con el patrimonio, la historia de Sevilla y el respeto por el entorno, Grupo ABU ha analizado a través de expertos en la materia y gestiona todos los restos y hallazgos arqueológicos que puedan surgir durante sus proyectos como este de forma responsable y rigurosa.

Para ello, trabaja de la mano de expertos y facultativos especializados que garantizan una actuación segura y conforme a la normativa, asegurando la protección del patrimonio y contribuyendo a poner en valor la historia y la identidad de cada enclave en el que desarrolla sus residenciales.

Por ello, no podíamos dejar de compartir este análisis una vez finalizados los trabajos de arqueología con los futuros propietarios de esta promoción y con los sevillanos en general.